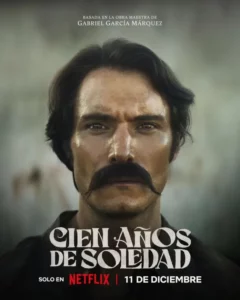

La serie Netflix ”Cent’anni di solitudine parte 1”, cioè la prima parte dell’adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di Gabriel Garcia Marquez è stata resa pubblica il 11 dicembre. Il romanzo dello scrittore colombiano che fu pubblicato nel 1967 e gli procurò il Premio Nobel è stimata una delle opere più importanti del secolo scorso.

La serie Netflix ”Cent’anni di solitudine parte 1”, cioè la prima parte dell’adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di Gabriel Garcia Marquez è stata resa pubblica il 11 dicembre. Il romanzo dello scrittore colombiano che fu pubblicato nel 1967 e gli procurò il Premio Nobel è stimata una delle opere più importanti del secolo scorso.  Quando era in vita Márquez era reticente a vendere i diritti del libro perché riteneva che un adattamento cinematografico non sarebbe stato in grado di avvicinarsi neanche lontanamente al suo racconto. Credeva, infatti, che il suo realismo magico non fosse adatto alla trasposizione sullo schermo. Comunque, la serie che oscilla tra realtà e fantasia, diretta dai registi colombiani Alex García López e Laura Mora è composta da sedici episodi di cui, ora, sono visibili solo otto, praticamente metà del romanzo di Marquez. Come nel libro il primo episodio inizia alla fine della storia: vediamo la casa dei Buendía devastata dal tempo, un cadavere coperto da un lenzuolo e formiche che occupano ogni superficie, prima di essere spinti nel passato. L’incipit è esattamente quello del romanzo: “Molti anni dopo, mentre affrontava il plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendía avrebbe ricordato quel lontano pomeriggio in cui suo padre lo aveva portato a scoprire il ghiaccio”. Nei dialoghi la serie è molto fedele al testo ed anche le descrizioni della voce fuori campo sono prese dal libro letteralmente.

Quando era in vita Márquez era reticente a vendere i diritti del libro perché riteneva che un adattamento cinematografico non sarebbe stato in grado di avvicinarsi neanche lontanamente al suo racconto. Credeva, infatti, che il suo realismo magico non fosse adatto alla trasposizione sullo schermo. Comunque, la serie che oscilla tra realtà e fantasia, diretta dai registi colombiani Alex García López e Laura Mora è composta da sedici episodi di cui, ora, sono visibili solo otto, praticamente metà del romanzo di Marquez. Come nel libro il primo episodio inizia alla fine della storia: vediamo la casa dei Buendía devastata dal tempo, un cadavere coperto da un lenzuolo e formiche che occupano ogni superficie, prima di essere spinti nel passato. L’incipit è esattamente quello del romanzo: “Molti anni dopo, mentre affrontava il plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendía avrebbe ricordato quel lontano pomeriggio in cui suo padre lo aveva portato a scoprire il ghiaccio”. Nei dialoghi la serie è molto fedele al testo ed anche le descrizioni della voce fuori campo sono prese dal libro letteralmente.

Cronaca famigliare dei Buendía

I due registi si sono proposti di tradurre in immagini la cronaca famigliare di José Arcadio Buendía, della moglie Ursula (che è anche sua cugina) e di tutti i loro figli, nipoti e pronipoti i quali in fondo sembrano delle variazioni delle loro qualità e delle loro debolezze. Accompagnati da amici e avventurieri, iniziano un viaggio verso il mare. Dopo due anni di vagare a vuoto, questa spedizione donchisciottesca attraverso la giungla culmina con la fondazione di una città utopica battezzata Macondo, sulle rive di un fiume. Qui costruiscono sommarie abitazioni dai tetti di paglia che i registi ci mostrano attraverso un’inquadratura ininterrotta in cui un ragazzino nudo passa di casa in casa per alcuni minuti. Diverse generazioni della stirpe Buendía segneranno il futuro di questa città mitica, tormentata dalla follia, da amori impossibili, da una guerra sanguinosa e assurda e dalla paura di una terribile maledizione che li condanna, senza speranza, a cento anni di solitudine. Come nel romanzo i nomi della famiglia Buendia rimbalzano per tutto il secolo tra Aureliano ed Arcadio. Con il passare degli episodi si vede la famiglia espandersi, ognuno invischiato nelle passioni e pronto a commettere gli errori dei loro antenati all’infinito. E, in questo luogo fuori dal tempo e dallo spazio i suoi abitanti soffrono, invecchiano e muoiono, ma con modalità del tutto particolari. José Arcadio è sempre affascinato dall’ignoto e trascorre i suoi anni intraprendendo progetti bizzarri tra i quali  produrre l’oro, fotografare Dio… Quando fa caldo a Macondo, è tale l’arsura che uomini e bestie impazziscono e gli uccelli attaccano le case. In questo paese un periodo di pioggia non dura qualche settimana, ma quasi cinque anni. Quando la peste colpisce la regione, non è una malattia qualsiasi ma una “peste dell’insonnia”, che a poco a poco fa dimenticare alle persone tutto, compresi i nomi e gli usi degli oggetti più comuni. Guidano rivoluzioni, seguono zingari, si innamorano delle loro sorelle e zie (tranne uno che si innamora di una ragazzina di 12 anni). Una quando è depressa mangia la terra, un altro vive un momento di esaltazione lievitando con la seggiola… Ripeto, vivono una vita provando piaceri e dolori come ogni umano, ma a modo loro. Ma, attenzione, gli elementi fantastici della storia non vengono evitati, eppure in qualche modo non sono amplificati. Il realismo magico che viene proposto sullo schermo è privo di esagerazioni e non si spinge troppo nell’assurdo.

produrre l’oro, fotografare Dio… Quando fa caldo a Macondo, è tale l’arsura che uomini e bestie impazziscono e gli uccelli attaccano le case. In questo paese un periodo di pioggia non dura qualche settimana, ma quasi cinque anni. Quando la peste colpisce la regione, non è una malattia qualsiasi ma una “peste dell’insonnia”, che a poco a poco fa dimenticare alle persone tutto, compresi i nomi e gli usi degli oggetti più comuni. Guidano rivoluzioni, seguono zingari, si innamorano delle loro sorelle e zie (tranne uno che si innamora di una ragazzina di 12 anni). Una quando è depressa mangia la terra, un altro vive un momento di esaltazione lievitando con la seggiola… Ripeto, vivono una vita provando piaceri e dolori come ogni umano, ma a modo loro. Ma, attenzione, gli elementi fantastici della storia non vengono evitati, eppure in qualche modo non sono amplificati. Il realismo magico che viene proposto sullo schermo è privo di esagerazioni e non si spinge troppo nell’assurdo.

Scoperta dello stupore nel banale e l’inserimento della banalità nei fatti eccezionali

Tutto si gioca nella scoperta dello stupore nel banale e l’inserimento della banalità nei fatti eccezionali. Per fare un esempio viene enfatizzato dalla telecamera l’entrata in città del maestro di musica e ballo nonché accordatore di pianoforti italiano a cavallo con un passo da concorso equestre. Al contrario, la bambina che si presenta con un sacco contenente le ossa dei suoi genitori che tintinnano viene fatto passare quasi inosservato. Più gravi del maltempo o della peste sono le intrusioni dall’esterno, gli zingari misteriosi, la Chiesa cattolica che istituzionalizza la fede, i funzionari governativi corrotti, i soldati brutali (sia conservatori che liberali), le prostitute e, infine, con la ferrovia, i gringos sudati “che progettano di piantare banani nella regione incantata”. Tutte queste interferenze portano, ovviamente il bene ed il male che andranno ad intaccare le vite ed i destini di questa gente. E, per lo spettatore, muoversi onestamente tra questa dicotomia pone la stessa difficoltà che può esserci nel correre sui sassi scivolosi di un torrente. La narrazione non è definita nel tempo e nello spazio; tuttavia, dà la sensazione che ad ogni momento in questa comunità c’è il resoconto della vita di un continente. Alcuni episodi sono dedicati alla guerra tra i conservatori che vogliono introdurre nuove regole nella città ed i liberali che hanno nostalgia e vogliono tenere vivo il passato. Una spiritualità vergine inquinata da cialtroneria e meschinità. Ogni intrusione subita ha aggiunto delle forzature e ovviamente dalle forzature, inevitabilmente nasce l’insoddisfazione e quindi la violenza di cui si ha visione in alcuni episodi. La storia di Macondo, in fondo, è una storia in scala ridotta dell’America Latina. Considerando la realtà della Colombia con l’arrivo della ferrovia, che come trasporto passeggeri ebbe una utilità molto scarsa si decise di darle una vocazione per il trasporto merci. Perciò quella che si può considerare la prima multinazionale della storia, cioè la statunitense United Fruit Company (l’attuale Chiquita) decise di sfruttarla aumentando la coltivazione di banane. A dire il vero non saprei dire quale è la causa e l’effetto. Questa intrusione e sfruttamento favorito dai governanti scatenò effettivamente la guerra. A seguito di uno sciopero il governo corrotto fece massacrare i lavoratori in quello che fu definito il massacro di banana nel 1928. Da questo evento fu coniato il termine Repubblica delle banane per parlare di uno stato debole e sottomesso agli interessi economici delle multinazionali straniere.

Resta comunque il fatto che il pregio del romanzo ed anche della serie è quella di essere privo di giudizi e prese di posizione.

Concludendo, portare sullo schermo questo romanzo con una trama intricata è stata una opera ardua, un progetto ambizioso. A mio parere l’obiettivo è stato in raggiunto e probabilmente non si poteva fare meglio. Certo, gli autori scegliendo di fare un’opera divulgativa hanno dovuto in alcuni casi trascurare un poco la magia dell’originale. Del realismo magico che è l’elemento principale della storia, a mio avviso è stato privilegiato il realismo. L’ impatto che ho avuto sul primo episodio non è stato favorevole, i colori eccessivamente saturi, a mio parere, toglievano quella dimensione onirica alla storia. Poi col procedere degli episodi ho apprezzato maggiormente la serie, considerando che di fronte alla complessità dell’impegno i registi se la sono cavata discretamente bene. Se c’è da fare un appunto si potrebbe dire che tre episodi, per la maggior parte dedicati al conflitto sono eccessivi. Del resto, c’è da tenere conto che, nel leggere un libro la fantasia ha un effetto moltiplicatore (in positivo o negativo), molto più elevato che non vedere le immagini sullo schermo dove molte più variabili sono definite a priori.